Вчера заглянул в Белоусовский парк и в центре, неподалеку от фонтана, увидел желтую будку-скворечник с надписью “Парк книг”. Дверца уже была сломана, тем не менее книгохранилище на свежем воздухе меня порадовало.

Наконец-то, подумал, наш парк становится местом культурного отдыха.

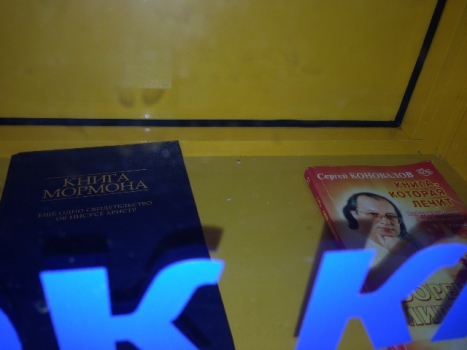

Я уже был готов обрадоваться “Парку книг”, но, заглянув на полки сквозь стеклянную дверь, увидел только два издания: “Книга мормона” и “Книга, которая лечит” Сергея Коновалова - об информационно-энергетическом учении.

Я не против учения мормонов и мормонов вообще, поскольку это люди с твердыми нравственными убеждениями. И энерго-информационное учение Сергея Коновалова у меня также не вызывает отрицательных эмоций. И все же наличие только двух книг вызвало некое недоумение.

Насколько я понял, “Парк книг" должен наполняться за счет дарителей, которым прочитанные книги по тем или иным причинам уже не нужны. Понимаю также, что “Парк книг” появился совсем недавно, поэтому, возможно, о нем еще мало кто знает.

А может быть, наш самый читающий на свете народ просто не хочет делиться содержимым своих домашних библиотек? А ведь и такое возможно!

Но все-таки почему-то думаю, что масса книг, хранящихся дома, уже никогда не будут большинством из нас прочитаны, тем более перечитаны. Так зачем же держать дома эти интеллектуальные обои? Поделитесь!

Нет, твердо ответит мне тульский обыватель, это вообще не наша забота, пусть тот, кто установил скворечники, тот и наполняет их книгами!

Недавно, путешествуя по пушкинским местам, где не был уже 27 лет, встретил в Михайловском двух весьма милых девушек из Могилева, которые сначала спросили, где найти тот дуб, по которому ходит “кот ученый”, а затем поинтересовались, а как Александра Сергеевича вообще занесло в псковскую глушь.

И тогда я подумал: ведь хорошо, что люди интересуются! Пусть они в школе не смогли получить достаточных знаний по литературе, зато теперь, повзрослев, потянулись к Пушкину. Ведь общение с ним делает человека умнее.

Между тем русская интеллигенция, образованное дворянство наизусть знало всего Евгения Онегина. Зачем?

Помимо того что роман в стихах Пушкина был “энциклопедией русской жизни”, именно знание его наизусть отличало этот весьма узкий слой российского общества от основной массы “народа-богоносца”, который вполне довольствовался лубочными рисунками и легким чтивом.

После большевистского переворота власть вынуждена была поднимать уровень образования и культуры народа с одной весьма прагматичной целью: чтобы выжить в условиях изоляции от всего мира и стать действительно великой державой, нужен был прорыв по всем направлениям. И ведь он был достигнут! В том числе и в том, что людей приучили читать книги.

И тогдашние выпускники школ знали отечественную историю и литературу куда лучше, чем сегодня, например, студенты тульского филфака, истфака (я это и от преподавателей слышал).

Теперь этот задел, по-видимому, закончился.

И мы, по сути, возвращаемся в позапрошлый и в начало прошлого века, когда остается узкая прослойка людей, которые читают и стремятся что-то узнать, и тех, кто стоит в очереди за бесплатной пиццей на площади Ленина во время празднования Дня города.

А вот пример бездуховной, как у нас стало модно говорить в патриотическом порыве, Гейропы.

В Страсбурге, в парке Оранжери, в свою недавнюю поездку увидел павильон с названием “Книги на свободе”.

Книги, которые принесли гости парка и жители Страсбурга, пожилой “библиотекарь”, выдавал всем желающим. Никакого столпотворения вокруг павильона я не видел, но люди периодически подходили к полкам и выбирали что-нибудь для домашнего чтения.

Как я сумел выяснить, появление общедоступной библиотеки в парке дело рук не префектуры, а общественная инициатива. И даже "библиотекарь", которому уже за 80, приходил сюда, не получая никакой иной выгоды, кроме удовольствия от общения. Вот такая европейская бездуховность и солидарность!

В книжных магазинах в европейских городах, куда я иной раз заглядывал, всегда были покупатели, которые тут же читали, удобно расположившись в креслах или просто на полу, и листали приглянувшиеся им книги.

Библиотеки в Европе тоже не пустуют, в отличие от тульских.

Пожалуй, европейцы более консервативны, чем мы, и предпочитают именно бумажные книги электронным.

А у нас вы часто видите на улицах, в общественном транспорте людей с книгами в руках?

Я, конечно, понимаю, что в отсутствии привычки чтения виноват интернет и телевизор. Однако почему-то в Европе они не мешают людям читать. И когда в маленькой швейцарской деревушке Арт у хозяина дома на журнальном столике я увидел томик Шекспира и “Маленького принца” Экзюпери, меня почему-то это вовсе не удивило.

Тульский управдом

Все комментарии...

Все комментарии...

Оптимист - это человек, который даже находясь в глубокой жопе, старается поудобнее устроиться.